Keanekaragaman Jenis, Tutupan Lamun, dan Kualitas Air di Perairan Teluk Ambon

Abstract

Ekosistem lamun memiliki fungsi ekologi sebagai habitat, tempat pemijahan, pengasuhan, pembesaran, dan mencari makanan dari berbagai biota. Berkembangnya kegiatan manusia di wilayah pesisir khususnya di perairan Teluk Ambon seperti pariwisata, pemukiman, dan aktivitas lainnya berpengaruh terhadap ekosistem lamun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keanekaragaman jenis dan persentase tutupan, serta kualitas air di ekosistem lamun Teluk Ambon. Penelitian dilakukan pada bulan September 2019 di Teluk Ambon pada tujuh stasiun yaitu Tanjung Tiram, Halong, Galala, Lateri, Passo, Waiheru, dan Tawiri. Data diperoleh menggunakan teknik transek dengan mengadopsi protocol dari UNESCO pada ekositem lamun yang kontinu atau koleksi bebas pada vegetasi lamun. Parameter kualitas air yang diukur meliputi parameter fisika (suhu dan salinitas) dan parameter kimia (pH, DO, nitrat, silikat dan fosfat. Suhu, salinitas, pH, dan Do diukur secara in situ dengan menggunakan Water Quality Checker WTW 3430 Set F. Sampel air dianalisa pada laboratorium Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI Ambon menggunakan metode spektrofotometri. Hasil yang diperoleh terdapat enam jenis lamun yang ditemukan di Teluk Ambon yaitu Enhalus acroides, Thalassia hemprichii, Halophila ovalis, Halophila minor, Cymonocea rotundata, dan Halodule pinifolia. Persentase tutupan lamun stasiun Galala : E. acroides (34,41%), T. hemprichii (28,37%), H. ovalis (1,40 %) dan H. pinifolia (35.81%); Halong : E. acroides (29,42%), T. hemprichii (7,95%), H. ovalis (1,77 %), C. rotundata (10.58%) dan H. pinifolia (35.81%); Tj. Tiram : E. acroides(41.51%), T. hemprichii(52,72%), H. ovalis (0,61 %) dan H. pinifolia (5.16%); Lateri : E. acroides (76.25%) dan T. hemprichii (52,72%); Passo : H. minor (100%); Waiheru : E. acroides (100%); Tawiri H. ovalis (46,45%) dan H. pinifolia (53.55%). Suhu perairan lebih rendah dari suhu optimum. Salinitas perairan dan DO masih dalam bakumutu yang diperolehkan. Berdasarkan nilai pH maka perairan Teluk Ambon tergolong perairan tidak produktif. Kadar fosfat dan nitrat lebih tinggi dari baku mutu berdasarkan KMNLH 2004.

Kata kunci: Lamun, Keanekaragaman, Tutupan lamun, Kualitas air, Teluk Ambon

ABSTRACT

The seagrass ecosystem has ecological function as a habitat, spawning, nurturing, growing, and foraging for food from various biota. Developing activities in the coastal area in the Ambon Bay waters, such as activities, settlements, and other activities that affect the seagrass ecosystem. The research objective was to determine the diversity of types and proportions of cover, and water quality in the Ambon Bay seagrass ecosystem. The research was conducted in September 2019 in Ambon Bay at seven stations namely Tanjung Tiram, Halong, Galala, Lateri, Passo, Waiheru, and Tawiri. Data were obtained using the transect technique with UNESCO protocol on continuous seagrass ecosystem or free collection of seagrass vegetation. Water quality parameters measured include physical parameters (temperature and salinity) and chemical parameters (pH, DO, nitrates, silicates, and phosphates. Temperature, salinity, pH, and measured in situ using Water Quality Checker WTW 3430 Set F. Air analysis The results obtained were six types of seagrass found in Ambon Bay, namely Enhalus acroides, Thalassia hemprichii, Halophila ovalis, Halophila minor, Cymonocea rotundata, and Halodule pinifolia. Percentage of seagrass station coverage of Galala : E. acroides (34,41%), T. hemprichii (28,37%), H. ovalis (1,40%) and H. pinifolia (35,81%); Halong: E. acroides (29,42 %)), T. hemprichii (7,95%), H. ovalis (1,77%), C. rotundata (10,58%), and H. pinifolia (35,81%); Tj. Oysters: E. acroides (41,51%), T. hemprichii (52,72%), H. ovalis (0,61%) and H. pinifolia (5,16%); Lateri: E. acroides (76,25%) and T. hemprichii (52,72%); Passo: H. minor (100%); Waiheru: E. acroides (100%); Tawiri; H. ovalis (46,45%) and H. pinifolia (53,55%). The water temperature is lower than the optimal temperature. The salinity of the waters and DO are still in the quality obtained. Based on the pH value, the waters of Ambon Bay are classified as non-productive waters. Phosphate and nitrate levels were higher than the quality standard based on KMNLH 2004

1. Pendahuluan

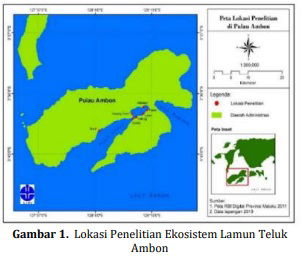

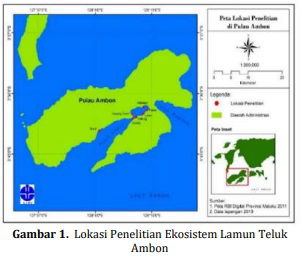

Ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem penting di laut, disamping terumbu karang dan mangrove sebagai pendukung kehidupan biota. Ekosistem lamun memiliki fungsi ekologi diantaranya adalah sebagai habitat (tempat hidup), tempat pemijahan (spawning ground), pengasuhan (nursery ground), pembesaran (rearing ground), dan mencari makanan (feeding ground) dari berbagai biota. Selain itu sebagai produsen primer, penangkap sedimen, serta pendaur zat hara (Kordi, 2011). Ekosistem lamun dibatasi oleh beberapa faktor lingkungan yaitu suhu, cahaya, salinitas, kedalaman, substrat dasar, nutrien dan pergerakan air laut (ombak, arus, pasang surut). Nutrien yang berpengaruh pada pertumbuhan lamun adalah nitrogen (N) dan fosfor (P). Nitrogen dan fosfor yang terukur di Teluk Ambon masih berada dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan lamun. Pengkayaan nutrien (eutrofikasi) dapat memicu pertumbuhan algae epifitik pada daun lamun maupun algae di kolom air. Kedua tipe blooming algae tersebut mengurangi jumlah cahaya yang mencapai lamun. Hal ini mengurangi efektifitas fotosintesis sehingga menekan produktivitas lamun dan menyebabkan penurunan komunitas lamun di seluruh dunia (Papathanasiou et al. 2015; Waycott et al. 2007;Christianen et al., 2011). Faktor lingkungan tersebut juga mempengaruhi kelimpahan dan kerapatan lamun pada suatu daerah, sehingga jumlah dan kelimpahan lamun berbeda-beda pada setiap daerah ekosistem lamun. Teluk Ambon terbagi atas dua yaitu Teluk Ambon bagian dalam (TAD) dan Teluk Ambon bagian luar (TAL). Berkembangnya kegiatan manusia di wilayah pesisir khususnya di perairan Teluk Ambon seperti kegiatan pariwisata, pemukiman, dan aktivitas lainnya memungkinkan adanya pengaruh terhadap ekosistem lamun, sehingga diduga mengalami perubahan fisik, kelimpahan, maupun sebarannya. Menurut Kiswara (2004), hilangnya lamun secara luas telah terjadi di berbagai tempat di belahan dunia sebagai akibat langsung dari kegiatan manusia termasuk kerusakan secara mekanis (pengerukan), pengaruh pembangunan konstruksi pesisir. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai keberadaan dan kelimpahan lamun. Monitoring kondisi ekosistem lamun Teluk Ambon dilakukan setiap tahunnya untukmengetahui tutupan lamun di kawasan ini. Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di Teluk Ambon ini untuk mengetahui kondisi terkini dari keanekaragaman jenis dan persentase tutupan lamun akibat dari berbagai tekanan terhadap ekosistem tersebut serta kondisi kualitas air di ekosistem lamun Teluk Ambon. 2. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2019 di Teluk Ambon dengan 7 (tujuh) stasiun penelitian yang merupakan stasiun monitoring lamun (Gambar 1). Data utama yang diamati di lapangan adalah keberadaan lamun pada 7 (tujuh) stasiun (Tj. Tiram, Halong, Galala, Lateri, Passo, Waiheru, Tawiri). Stasiun-stasiun tersebut dipilih karena merupakan stasiun monitoring Teluk Ambon yang selama ini digunakan oleh LIPI untuk memonitoring perubahan kondisi ekosistem Lamun di Teluk Ambon. Teluk Ambon sendiri terbagi atas dua bagian yaitu Teluk Ambon Luar (TAL) dan Teluk Ambon Dalam (TAD). Teluk Ambon Luar (TAL) merupakan bagian Teluk Ambon yang berhubungan langsung dengan Laut Banda. Teluk Ambon Dalam merupakan bagian Teluk Ambon yang kondisinya semi tertutup. Data diperoleh menggunakan teknik transek dengan mengadopsi protocol dari UNESCO (English et al., 1994) (Gambar 2) pada ekosistem lamun yang kontinu atau koleksi bebas pada vegetasi lamun yang sepenggal-sepenggal (patchy). Transek dipasang tegak lurus garis pantai, dari batas mulai lamun ditemukan hingga lamun tidak teramati lagi. Setiap 10 meter di garis transek diletakkan bingkai kuadrat dengan ukuran 50 x 50 cm. Persentase tutupan lamun dalam bingkai dan persentase tutupan per jenis lamun di dalam kuadrat diamati dan dicatat Identifikasi jenis lamun menggunakan referensi The Sea-grasses of the World (den Hartog, 1970), Seagrass from the Philippines (Menez, et al., 1983), Pedoman Inventarisasi Lamun (Azkab, 1999), dan Seagrasses: Biology, Ecology and Conservation (den Hartog & Kuo, 2006). Parameter kualitas air yang diukur meliputi parameter fisika (suhu dan salinitas) dan parameter kimia (pH, DO, nitrat, silikat dan fosfat. Suhu, salinitas, pH, dan Do diukur secara in situ dengan menggunakan Water Quality Checker (WQC) WTW 3430 Set F. Sampel air dibawa ke laboratorium kimia Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI Ambon untuk analisa nitrat, silikat dan fosfat dengan menggunakan metode spektrofotometri.